Claudia Nisa,昆山杜克大学行为学助理教授

Claudia Nisa 教授是昆山杜克大学行为学助理教授。在加入昆山杜克大学之前,她曾担任过许多不同的学术职位,拥有丰富的学术背景。

Claudia Nisa 最开始在葡萄牙学习社会和组织心理学,后来转向经济学和社会政策这一门拥有更具干预性研究方式的学科。之后她留学英国,在伦敦政治经济学院 (LSE) 获得决策科学硕士学位和社会政策博士学位。在此期间,她的研究主要集中在应用行为科学来设计改变健康行为的干预措施,例如研究如何利用经济和其他类型的激励措施来鼓励人们更好地照顾自己的健康。

在葡萄牙工作数年后,她搬到了新加坡,在苏黎世联邦理工学院新加坡分校的全球环境可持续发展中心 (SEC) 工作。 从这里开始,Nisa教授在一个关于未来可持续城市的研究项目中产生了对可持续发展研究的兴趣。离开新加坡后,Nisa 教授前往昆士兰大学的一个工程项目中从事社会科学部分的工作,之后又在纽约大学阿布扎比分校工作,在那里她发表了许多有影响力的科学论文。

Claudia 热衷于利用行为科学来解决现实世界的问题,并为健康和可持续发展设计有效的干预措施。由于许多研究经常低估基于人类心理学假设的影响,她的跨学科视角引发了对我们人类如何对世界做出反应的有趣观察。

什么是行为科学?

正如 Nisa 教授介绍的那样,“行为科学非常容易定义,又非常难以定义”。简单来说,行为科学应该是关于行为的科学——研究人类行为,研究人类行为的动机以及如何改变它的科学。但 Nisa 教授也指出,现实要比书本定义更复杂一些:行为科学是一门由“一群不同角色的人”组成的学科,包括政治学家、经济学家、心理学家和人类学家等——基本任何对与人类行为感兴趣的人都可以进入行为科学这一学科。

另一方面,当讨论“行为干预”时,行为科学家通常指的是不涉及法律或政府法规的事物。另外,尽管行为科学家对于这些是否算作行为干预尚未达成共识,Nisa 教授的工作通常也排除经济激励。在这个研究领域,她关注诸如“如何构造干预信息?”、“应该向公众提供什么类型的信息”、“在干预文本中添加图示有用吗?”等问题。这些重要问题最终都是为了利用心理科学和行为原则来促成用户的行为改变。

Nisa 教授通常通过问卷调查来进行研究。借助现代科技,大多数问卷调查都是在线进行的。当然,也有一些研究需要她和团队在线下进行问卷调研,这时她可能要打印干预信息并将其派发给研究参与者阅读并等待干预生效,有时也还要进行后续跟踪调查。为了观察效果,研究周期通常持续数周甚至一年以上。

应对气候变化行动:几乎都没什么效果

当气候危机困扰科学界时,Nisa 教授从行为科学的角度贡献了自己的专业知识。

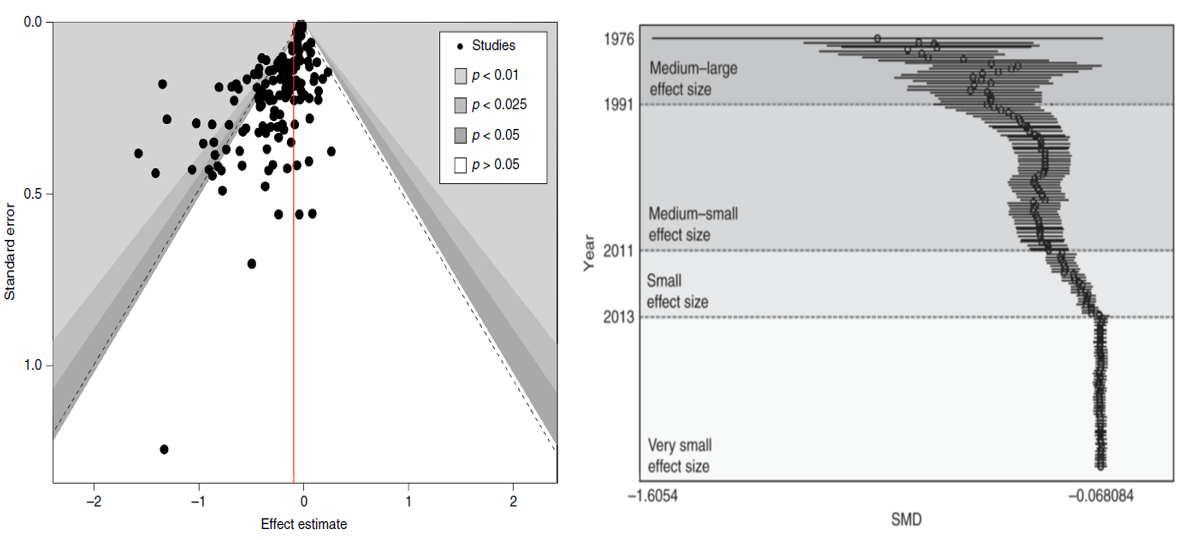

在她最近发表的一篇文章中,她通过一项荟萃分析研究得出结论——大多数行为干预措施几乎没什么效果。换句话说,鼓励人们通过行动来应对气候变化的常见干预措施对大多数人来说并不真正有效。

在这项研究中,Nisa 教授检查了一系列过往研究,重点关注不同干预措施对气候变化相关行为的影响大小。这些气候变化应对行动分为六大类,包括减少能源消耗、交通和通勤方式、动物产品消耗、食物浪费、水资源消费和垃圾分类回收。

Nisa 教授的分析表明,大多数干预措施实际上对改变气候相关行为的影响很小。干预效果最强的气候行动类别是垃圾回收,而其他类别在干预措施下产生的影响却出乎意料的低。 例如,购买节能电器和减少私家车使用的干预措施的效果都很低。在剔除建议酒店客人减少毛巾使用的研究后,试图减少人均日常用水量的干预措施的效果甚至更低并且几乎为零。虽然减少食物浪费和减少动物产品消费的干预措施估计具有较高的效果,但这些研究结果仅展现了边缘显著性。

对于本次荟萃分析中包含的所有研究,Nisa 教授将干预方法分为五类:信息、呼吁、互动、社会比较和选择架构。

从结果来看,Nisa 教授证明,那些看起来不怎么“高尚”的措施,例如提供社会参考或将受试者置于邻居的同侪压力下,实际上观察到了比仅仅提供信息更有效的干预结果。

虽然呼吁和互动似乎也会产生更高的效应量,但这些研究本来就倾向于招募更加积极主动的参与者,从而产生抽样偏差,使研究结果高于一般人群。

另一种干预结果较强的模式是选择架构。当人们不完全理解干预措施时,这种措施最终会产生更大的影响。正如 Nisa 教授所介绍的,选择架构(有时也称为“助推”)是“通过消除外部障碍、加快访问或改变人们做出选择的环境结构来影响人类行为的干预措施”。 例如,人们可能会将可回收垃圾放在离人们更近的位置,或者将空调默认温度设置为更高的温度,而接受干预的人可能没有意识到这种变化。

顺便说一句,在试图解决研究之间的异质性时,Nisa 教授还注意到样本量较小的研究,或者时间上更接近当前时间的研究也往往会产生更大的效应量。样本量所产生的影响可能与研究报告的平均效应大小有关,因为只有能源消耗、交通和通勤方式以及水资源消费这三类行为研究有通过大型样本支持的文章发表。另一方面,通过助推策略进行干预的研究仅仅在小样本中进行过测试。

来源: Nisa, C.F. et al. Meta-analysis of randomised controlled trials testing behavioural interventions to promote household action on climate change. 发表于《Nature Communications》。

https://doi.org/10.1038/s41467-019-12457-2

虽然这项研究揭示了这些类别的干预措施的效果较低,但 Nisa 教授呼吁未来的研究应重点关注上述干预措施与其他干预策略(例如财政激励和/或政策法规)相结合而产生的交互作用。

生存还是生计?

Nisa 教授还一直致力于健康干预领域的前沿工作,显然,过去几年的 COVID-19 案例为健康研究人员提供了大量机会进行科学研究。Nisa 教授与全球许多研究人员合作并发表了多篇相关文章。

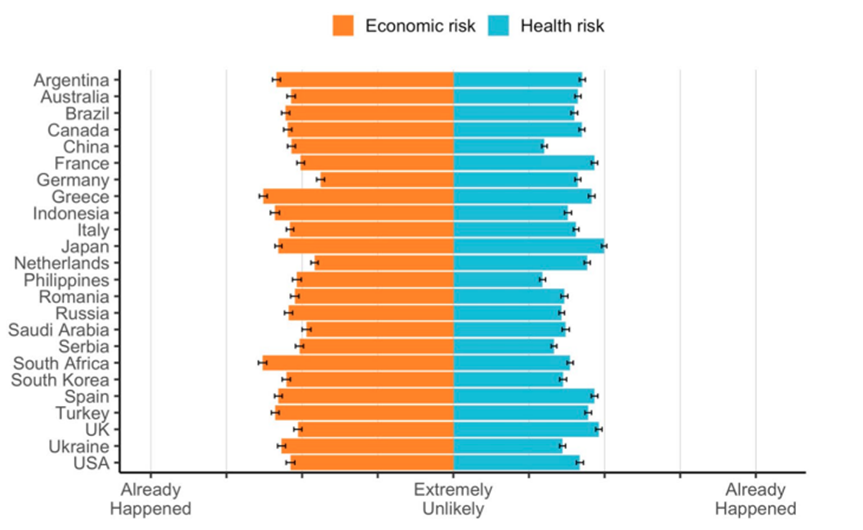

在众多发表文章中,Nisa 教授重点介绍了她自己最喜欢的一项关于激励健康保护措施的研究。 在这项研究中,她和她的团队设计了在线问卷调查以检查人们对 COVID-19 的感知风险,以找出哪些因素能够让公众更多地遵守戴口罩或洗手等健康防护措施。 这是一项非常有趣的研究,因为它试图探索人们在不同感知风险水平下对健康防护方法的偏好。

虽然人们和媒体经常认为健康风险是公众认识更深入的一个因素,但她的研究得出了一个违反直觉的结论,即人们对失去生计的风险的感知促使他们采取正确的健康预防行为,这远远超过了人们感知的感染 COVID-19 病毒(即“生存”)的风险。失去“生计”是指在新冠流行期间遭受的经济后果,例如暂时或长期失去工作。这意味着他们可能流离失所,或是失去收入没法养活自己或家人。在不同类型的感知风险因素之中,这是一个非常严重的风险。

来源: Nisa, C.F. et al. Lives versus Livelihoods? Perceived economic risk has a stronger association with support for COVID-19 preventive measures than perceived health risk. 发表于《自然科学报告》. https://doi.org/10.1038/s41598-021-88314-4.

首先,即使在大量媒体和机构报道发布了新冠病毒导致的高死亡人数和感染病例的情况下,Nisa 教授证明了了“全球对于新冠风险的认知仍处于较低水平”。平均而言,一般民众预计感染该病毒的概率被认为是低至中等,而遭受经济损失的概率则接近50%。

并且,人们普遍认为经济风险远比健康风险更令人担忧,在按照不同指标——如年龄、性别、国籍、教育、财务和就业状况——分组后同样可以得出这一结论。她的研究还表明,预防性健康行为,如避开人群、洗手和(与家人和朋友)社交隔离普遍受到公众的广泛接受。但是,对于严格的遏制政策的接受程度则有所不同。一般来说,对感染者或暴露者进行强制隔离在一定程度上是可以接受的,但强制接种疫苗和上报可疑病例的接受率相当低。这意味着虽然人们声称因为“保护经济”而不遵守健康措施,但科研结论不支持这种理由。

Nisa 教授还探讨了风险认知与新冠减缓措施之间的关联。与直觉相反,研究结果表明,感知的经济风险始终可以线性预测公众对于新冠减缓措施的遵守情况。人们认为自己面临因冠状病毒而遭受经济损失的风险越严重,他们就会越遵守所有预防性健康行为并支持严格的合规政策。

而感知的健康风险与健康措施遵守情况的关联则并不统一。最受关注的两种预防性健康预防措施是经常洗手和避开人群,但是这份研究中的没有观察到感知的健康风险与这两种健康措施存在关联。然而,感知的健康风险与两项严格的健康措施之间则分别展现出正向线性关联:人们感知到的健康风险越大,他们就越支持强制疫苗接种和强制隔离。而另外两项措施——社交隔离和上报可疑病例,则与感知的健康风险显现出非线性关系。综合考量上述结论,感知的健康风险并不是预测人们如何遵守健康措施的良好指标。

这项研究更有趣的一个结论是对不同人口群体的分层。该调查是通过 Facebook 进行的,此类调查通常会招募一群倾向于更加年轻和政治派系中偏向自由派群体的网民。 尽管预防和治疗 COVID-19 的问题在美国高度政治化,但人们倾向于认为自由派往往更了解 COVID-19 的风险。 然而,Nisa 教授的研究也反驳了这样的结论,因为她观察到保守派和自由派对“生存”和“生计”的感知风险程度几乎相同。

Nisa 教授还强调,健康风险和经济风险之间的接近于零的正向相互作用表明,感知的健康风险和经济风险没有表现出对抗作用。更重要的是,这应该驳斥一种在关于 COVID-19 的媒体报道和政治论述上经常出现的零和思维。换言之,维持经济不意味着无法推行健康政策,反之亦然。

“属于未来的学科”

Nisa 教授引用了她的导师说“心理学是未来的学科”,因为许多现实决策都取决于人们如何思考、感受或行为。心理学有时会被社会忽视,因为其他学科在社会中更强大、更有影响力,但许多研究者常常没有意识到许多科学结论实际上很大程度依赖于对人类行为的假设。法律和经济学是两个很好的例子,其中决策主要基于对人类行为和心理的假设,而这些假设可能并不总是正确的。 因此,行为科学和心理学可以在许多学科中发挥更好的作用。

这种令人兴奋的观点塑造了 Nisa 教授的驱动力,因为她相信作为一名行为科学家,她可以做出更多贡献,以改善向公众传达健康和政策信息的方式。

对于想要加入她的团队并在其团队中工作的学生,Nisa 教授期待的是有能力、能够应对各种挑战、有驱动力的学生。只要学生有动力,专业的技能她都愿意教。她说,“理想情况下,我们希望他们能够搜索、阅读文献。我们当然希望他们知道如何进行问卷调查、如何分析数据……但是积极主动和认真投入科研绝对是最重要的。”

采访、撰稿:Liansai Dong